宝暦治水 美濃の民を思って

木曽三川の治水工事は、難工事で、なかなかうまく進みません。

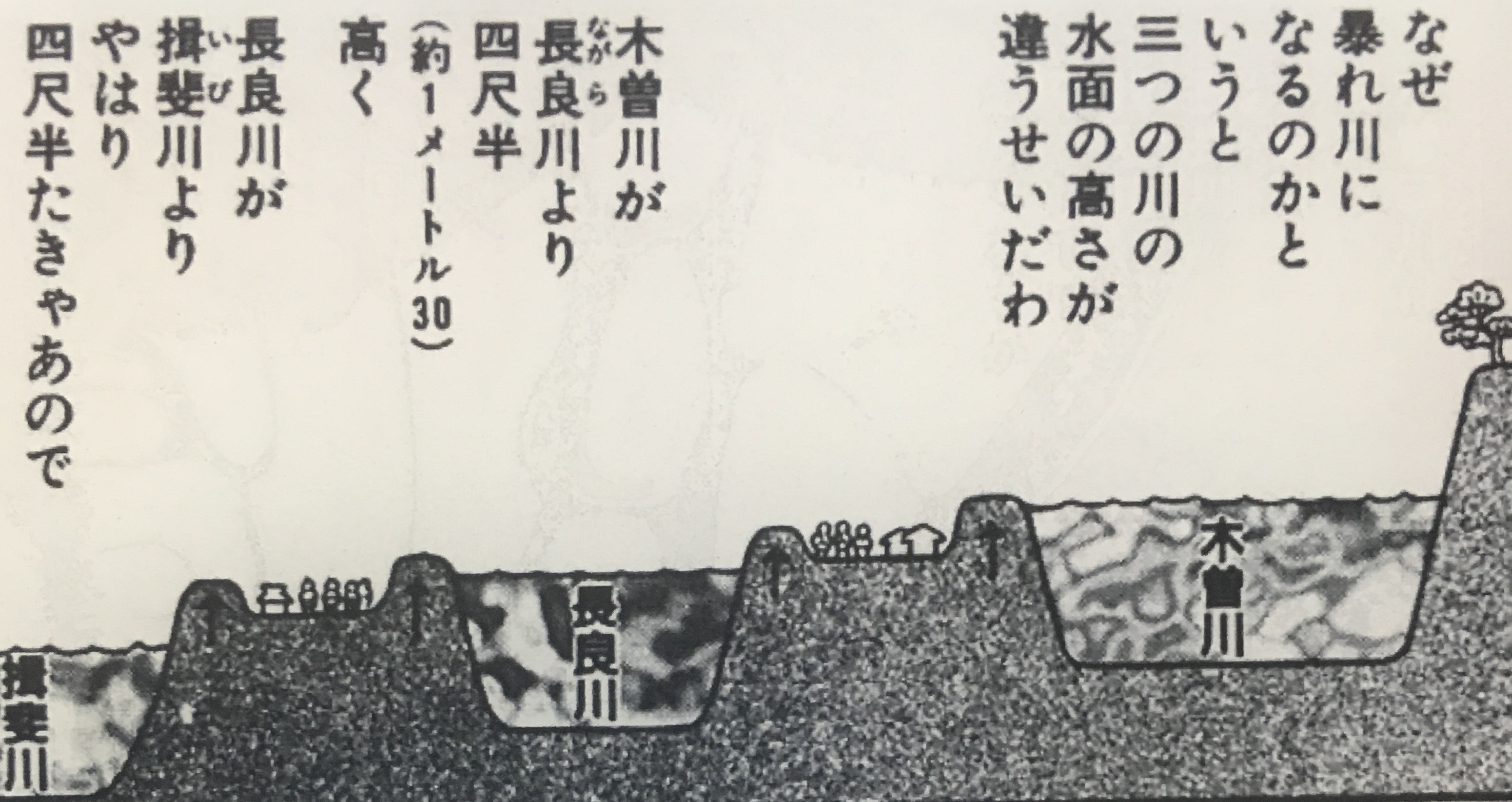

そもそもなぜ暴れ川になるかというと、三つの川の高さが違うからなのです。

木曽川の水があふれると、長良川の方へそして揖斐川へ落ち込んでいって、大洪水になるのです。

戦国時代から、洪水で大変だったのは有名ですが、尾張の国が、御三家になってからは、尾張側のみ堤防が築かれました。

そうなると、余計に水の行き場がなくなり、美濃方面は、今まで以上に洪水に見舞われるようになってしまったのです。

難工事により、さらなる出費が必要となり、家老の平田は、必殺技というか裏技で、なんとかお金を調達します。

死にもの狂いで、堤を完成させた時、なんと平田は借金の責任を取って切腹してしまうのです。

あーしっかり顔の平田よ…死んでしまうとは…情けない

美濃の民たちの命を救うことになったこの大事業によって、今でも鹿児島と岐阜の友好関係が続いているそうです。

蘭学はっじまるよ〜

この4巻から、蘭学編が始まります。

江戸時代に連綿とというか細々と続いた蘭学。この細い糸が、後々の世に大きく影響を与えていくことになるのです。その創始者こそ、「前野良沢」です。教科書で、杉田玄白と一緒に習ったと思いますが、いまいち印象が薄いですね。

高山彦九郎と前野良沢

彼は藩主に許されて、蘭語の勉強に長崎に留学していました。

100日ほどの留学でしたが、さっぱり蘭語をしゃべれず、単語を100個程度集めてきただけでした。

なぜそんなに苦労したかというと、まず通訳(通詞)は口語のオランダ語を学びますが、文字を学んではいけないことになっていたのです。

で、洋書だけが流通するのですが、誰も読めないのです。青木昆陽が、頑張って700語ほどの単語をまとめますが、文法がさっぱりわからないのです。

というわけで、オランダの物など文化は入ってくるが、だーれも書物が読めない状況が続いていたのです。

彼は、医者です。お上は、医学の進歩は人命を救うことから、蘭学を学ぶことに対して医学分野だけは大らかでした。

彼の長崎留学の成果は、「ターヘルアナトミア」と呼ばれる人体解剖の医学書を持って帰ってきたことでした。

この時代は、中国から伝わる解剖図があるのですが、これ実は違うんじゃない?という意見が出てきていました。

そんな中、死体の解剖(腑分け)が行われると聞いて、前野と杉田は見学に行くことになります。

衝撃の人体の中身を見て、またオランダの解剖図と瓜二つなのを確認し、蘭学の偉大さを認識するのです。

そして、杉田玄白と一緒に、この「ターヘルアナトミア」を翻訳していく決意をします。

翻訳活動には、中川淳庵も参加して行いますが、初日はなんと一行どころか一語も訳すことができません。

あまりにも大きな壁に早速、くじけそうになる面々達…なのです。

尊皇家 高山彦九郎

高山彦九郎って知っていますか?普通の人は知らないと思います。戦前なら有名だったようです。

私も知りませんでした。ただ、三条大橋で土下座している人だよっと言われたら分かります。京都の人は知っている、ちょっとした有名人です。

彼は、上州の出身で、学問をしていくうちに勤皇の精神に目覚めるのです。

熱血タイプの高山くんは、当時の世間には天皇サンがいることすら知らない人があまりにも多いので、世間に少しずつ尊皇精神を広めようと決意し、全国を旅するのです。

奇才天才何でも屋 平賀源内

平賀源内といえば、”エレキテル”や”土用の丑の日”が有名ですね。

発明家でありながら、科学者でもあり、博士でもあり、

絵かきでもあり、商売人でもある才能に溢れる人物です。

私は知りませんでしたが、狂言の脚本家や小説家もしていたそうです。

彼は、浮世絵師の鈴木春信の師匠でもあります。

当時の浮世絵は、一色か二色刷りでしたが、

源内が多色刷りの手法を開発し、大量生産を可能にしたのです。

この後、喜多川歌麿から写楽・広重・北斎へと大版画時代へと繋がることを考えるとすごいでしょ?

そんなすごい源内ですが、錦絵に留まらず、西洋画も始めていくのです。

明治に洋画と日本画の潮流となる原点に源内はいるのです。

憂国家 林子平

林子平の父親は、人を斬ったことで主家を追放され、家族もバラバラになってしまいます。子平は親戚の医者の家で引き取られます。

子平の姉は、うまいことして伊達当主の側室になります。

子平も伊達藩士として仕えますが、侍の次男・三男は後継補欠要員のため、死んだ時のピンチヒッターとして

部屋住みで飼い殺し生活を送ることになります。

本来なら鬱々とした日々を送るところでしたが、彼はそれを前向きに捉え、この機に、医学を始め、政治経済、地理、歴史、そして兵学を学んでいくのです。

世の中のことを知れば知るほど、何とかしたいという思いに駆られ、仙台藩が富めるようにと建白書を作り、提出します。

しかし、彼の身分不相応ということで、ろくに取り上げもらえず、禄を返上し(シャレ)、自由人となって全国を旅し始めます。

旅の中、国を思う情熱を、全国のいろんな人にぶつけますが、まだまだ世の中は太平で、子平の言っていることが伝わりません。

そんな時、彼ら、高山彦九郎・前野良沢・杉田玄白・平賀源内らと出会うのです。