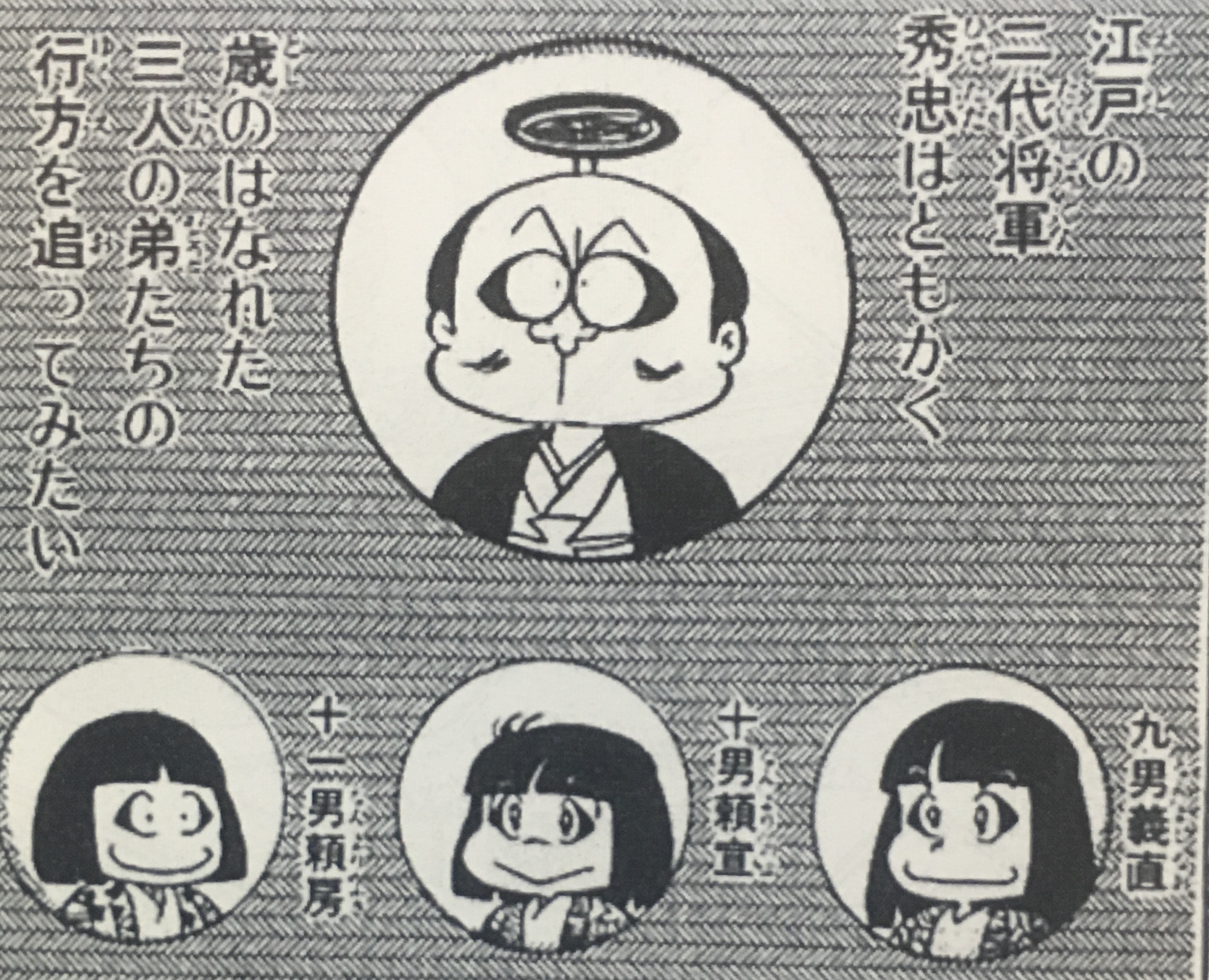

3巻は、2代将軍秀忠から4代将軍家綱までになります。

・・・秀忠〜家光〜家綱 ・・・

江戸時代の始まり

大阪城の戦いがあっという間に終わり、江戸時代の到来となります。

徳川家は、まず「武家諸法度」を発表しました。

天皇の権威を恐れた徳川家は、法度の中に、朝廷との交流と京都の通行を禁止します。参覲交代でも、通ってはいけなかったそうです。知りませんでした。

朝廷には、「禁中並公家諸法度」(語呂がいい!)を発表し、自由に動けなくします。大名と朝廷との交流を切り離しましたが、毛利家だけは、朝廷から「朝臣」の官位を受けていることから、唯一、朝廷への献金を許してもらいました。このことから、結局、幕末まで朝廷との関係が続くのです。

寺社にも法度を発令し、布教活動を禁止します。その代わり、檀家制度を設け、寺社は食いっぱぐれる心配がなくなるのです。この制度は、住む地域によって檀家寺が決まり、自分で宗教で選べられないのです。だから、今でも田舎に行くと、みんな同じ宗教なんですね。この制度をきっかけに、宗教家はただの葬式屋へと堕落していきます。

歴史を学び、政権崩壊のきっかけを研究した家康は、天皇の存在を恐れました。しかし、天皇を殺してしまうことはできません。そのため、自分が死んだ後は、自分が「東照大権現」という神となり、もし朝廷と対立しても、関東朝廷として「錦の御旗」を掲げられるようにとのことで日光を作ったようです。私は、単純に、江戸の守り神かと思っていたので、そこまで考えていたのかと驚きました。

江戸幕府の話に移ります。

江戸初期は、江戸と尾張と紀州の3つを御三家としていました。

その後、11男の頼房が水戸に入ったことで、尾張・紀州・水戸が御三家となりました。授業で習いましたね。

御三家

秀忠の後、家光が3代将軍となります。駿河大納言の話とかは省略されていました。この家光の時に、幕末まで続く鎖国政策をとることになります。

御三家のひとつ、水戸藩の話が出ます。参覲交代はすべての大名の義務だったのですが、水戸藩だけは、江戸から近いということで参覲交代せず江戸住みで将軍の相談役という役目を負うことになりました。その為、水戸藩は、そんな役職はないのですが、自分たちは特別な存在で、「天下の副将軍」と思ってしまったのです。

黄門しゃまとスケカク

水戸家の三男光圀(黄門様)は、中国の史書のように、きちんとした日本の歴史をまとめたものが必要だと決意します。そこから「大日本史」の編集が始まるのです。宋学の影響をもろに受け、「尊王攘夷」という言葉も使います。そして、徳川将軍家を皇帝として敬うのではなく、天皇家が皇帝であると結論付けます。そのため、天皇寄りの史観で歴史を編集することになります。その結果、足利尊氏が悪人で、楠木正成が正義の人とか、そういう感覚が戦争が終わるまで引き継がれていくのです。

また、有名な助さん角さんですが、この大日本史の編集リーダーが安積覚(角さん)で、全国の古文書を求め旅をするのが佐々木介三郎(助さん)。黄門様は、全く旅をしていません…というネタバラシでした。

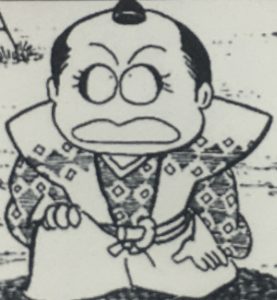

会津の始祖、保科正之

静たんの息子は、信州高遠藩の保科家の跡取りとして引き取られます。成長し、「保科正之」と名乗り、とうとう将軍家とお目見えします。家光に認められ、正之は将軍を一生懸命に支え、長年奉公します。その貢献もあって、親藩となり、「松平」姓を名乗ることができ、さらに三つ葉葵の家紋も許してもらいます。さらには、信州高遠から、会津若松への加増・転封も命じられます。明治維新で最期まで徳川家を支えた会津藩がここに生まれたのです。

保科正之

家光が亡くなり、4代将軍家綱の後見人として、この正之が命じられます。

将軍が幼少のため、正之が「大老」として国政を仕切ることになりました。

正之の在任中に、「由井正雪の乱」と「振袖火事」という2大事件が起こります。火事は江戸時代の最大の悲劇と呼ばれるほど死者を出しました。正之は、乱も見事におさめ、火事被害の迅速な救済措置と防火都市としての変革を打ち出します。

見事な手腕で、次々と政策を打ち出し、中興の祖とされる8代将軍吉宗の手本になったそうです。吉宗の政策は、ほとんどこの正之が行ったものを大規模にしたに過ぎないものでした。

なぜこんなすごい人が、知名度低いんでしょうね。

将軍が、壮年となり正之は大老を辞職し、会津へ戻ります。

会津の学問は、日本神道で、水戸学よりもずっと勤皇精神に富んでいます。

元々、武士は天皇の政治外で生まれた勢力で、当然武士道としては、将軍の命令は天子の詔より重いはずなのですが、水戸学はそれを無視しました。

会津は、その原則に従い、最期までどちらも守ろうとしたのです。そして、幕末での悲劇へと繋がっていくのです。(孝明天皇から最も信頼され、幕府を最期まで守った)

正之は、遺言として会津藩の家訓を残します。

「将軍家のことを最も大切にし、一心に忠義を尽くすこと!」

会津藩は、幕末までこの家訓を守り続けるのです。

薩摩藩、世紀の大工事に挑む

話が変わって、薩摩藩。

幕府から尾張の木曽三川の堤防工事を命じられます。暴れ川で有名で、度々洪水を起こし、当然、難工事が予想されました。その工事を、薩摩藩単独でやれという幕府の嫌がらせなわけです。費用も多額で薩摩負担です。無茶苦茶ですね。当時の幕府は強力ですから、こういうことも命じられたわけです。

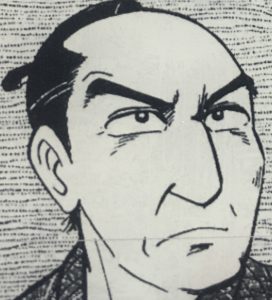

幕府役人の嫌がらせと、さらなる追加の出費を命じられ、

借金を重ね、奄美群島などの島民を奴隷の如く酷使し、なんとか金を作ります。この後も、しっかり顔の家老平田の苦悩が続きます。

家老平田(顔しっかり)

また、余談ですが、八丈島へ流されていた宇喜多秀家がこの頃亡くなります。82歳の大往生でした。どの武将よりも長生きしたある意味「勝者」です。

彼の子孫が多く、現在まで残っているそうです。