8月6日に宇治徳州会病院さんで、

「京都の凸凹を歩く 高低差から見た「巨椋池」周辺」

というセミナーを行うというので早速行ってきました。

最初は、京都高低差崖会…なんぞなそれ…と思いましたが、よく見ると

あっ!?ブラタモリのあの人か!と気づきました。

セミナーは、立派な椅子に座っての座学で、たくさんの人が来ており、

こんなマニアックなテーマなのに...意外と人気ありましたw

しかも凹凸じゃなくて凸凹です。

以下に、 簡単に学んだことをまとめてみました。

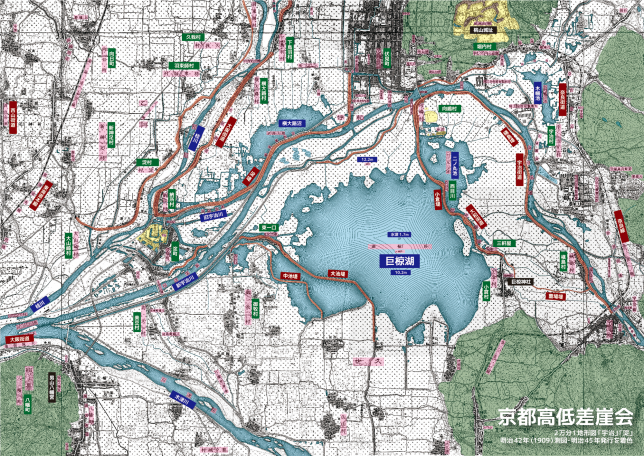

1.巨椋池は京都盆地の底

京都各地の標高を調べてみると、京都盆地で一番低いところがまさに巨椋池のあった場所だったのです。低いということは、そこに川が集約しますから、 池(湖)になるべくしてなったんですね。

また、巨椋池と伏見の間に、「宇治川断層」があり、この断層を境に、地下の基盤岩が200mも下がった崖のようになっているらしいです。

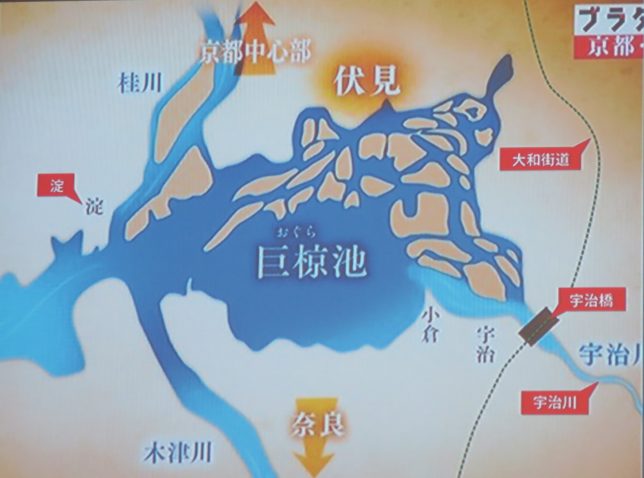

2.中世までの巨椋池

かつての巨椋池は、今の宇治橋を過ぎたところから宇治川がそのまま流れついていました。中州のような島が点在しており、それが今も「槇島」や「向島」の地名として残っています。

(補足:槇島は、最後の室町将軍・足利義昭がこもった槇島城で有名です。

デルタ地帯で、水に囲まれ攻めにくい城だったと思うのですが、信長にあっさり陥とされています。)

また、この巨大な池を避けるように宇治橋を渡り街道が通っています。

この街道が古代からある「大和街道」で、そのまま山科方面へ抜けることができます。

この当時の物流・交通拠点は、宇治と淀でした。

水運では、この拠点に荷物の上げ下ろしをし、京都をはじめ各地へ送られていきました。

3.大きく変わったのは豊臣政権

そんな中、豊臣秀吉が政権をとったとき、秀吉は、伏見を首都にしようと計画しました。

まず、宇治川の流れを変え、伏見方面まで迂回させるようにしました。

このとき、巨椋池に流れていかないように、「宇治堤」と呼ばれる堤防を造っています。

さらに、中洲の島を繋げるように、池の中にも「太閤堤」とよばれる堤防を造り、ここを街道として設けました。これが「新大和街道」と呼ばれることになります。

この新しい街道を抜けた先に、宇治川があり、そこを渡る橋として豊後橋(今の観月橋)を設けました。この橋は、宇治橋を移設したものです。

秀吉は、この大工事で、宇治と淀の交通としての拠点を廃止しました。

すべての、人・物・カネ・情報を伏見に集約するようにしたんですね。

この辺りが、信長から引き継がれる経済観念のもった支配者という感じがします。

4.干拓事業。巨椋池は姿を消すが地形は変わらず

昭和になるまで、秀吉の作ったこの大構想のまま続きました。(宇治は徳川時代に復活)

電車のJR腺や道路も巨椋池を避けるようにぐるっと大回りしているのがよく分かります。近鉄電車だけ干拓後に工事したので、まっすぐ通っています。

昭和に入って、政府は干拓事業を始めました。 埋立ではなく、干拓です。

つまり、水を抜いて開墾しただけなのです。

そのため、今でも旧巨椋池の地域は、他よりも低地のままであり、平成の今でも田園風景が広がり、人が住むには適していない地区となっています。

今でも歩いてみると、高低差を実感でき、水が失くなった巨椋池付近でも、往時を偲ぶことができます。

今回、まとめでは省きましたが、伏見城(指月城)のことも話に出ていました。

付近は、見所いっぱいです。ジャンクションマニアに有名な久御山ジャンクションもあります。(踊る大捜査のレインボーブリッジの代わりに撮影されました)

また、読み方が分からないことで有名な「東一口」「西一口」というところもあります。元阪神のモミ岡片岡篤史さんの出身地です。などネタも豊富です。

一度、実際に歩いてたりするとおもしろいと思います。ではでは。