長谷川等伯の生涯を描いた小説「等伯」を読んでみた

長谷川等伯ってどんな人?

歴史好きの人にとっては有名人ですが、一般人(美術好き以外)にはあまり知られていません。彼は、戦国時代真っ只中、狩野派が隆盛を極めていた時代に身一つで成り上がり、狩野派と肩を並べた絵師です。(どっちがすごいかは、画風が違うので単純に甲乙つけがたいかな)

豪華絢爛という言葉がぴったり似合う狩野派の絵は、派手好みの織田信長と豊臣秀吉にも重宝されました。対して長谷川等伯は、無駄を極力省き、禅の境地を取り入れる作風でした。その為、「侘び寂び」を求める茶の湯にも近く、千利休に気に入られ、彼らのグループの一員として活動するようになりました。政治的には、利休サイドだった為、後々苦しい立場に置かれますが、雪舟の後継者と自任するほどの腕前で絵師として名を馳せます。

彼の集大成として完成した絵が「松林図屏風」です。朝霧の立ち込めた砂浜に立つ松林の間を通り抜ける風を感じます。また、狩野派のような豪華な絵やお堂の天井に大きな龍の絵なども描いています。数多くの作品が残されていることから、いまでも楽しむことができます。

小説「等伯」について

安部龍太郎さんの作品で、2013年に「直木賞」を受賞した小説です。

【主要な登場人物】

・長谷川信春、(長男)久蔵

・畠山義続、義綱

・古渓宗陳(朝倉宗滴の子)

・関白近衛前久

・狩野松栄、永徳

・春屋宗園

・千利休

・前田玄以

【簡単なあらすじ】

生まれの能登七尾で絵仏師をしていた頃から話は始まります。主家畠山家との繋がり、京へ出て絵師としての腕を磨きたい思い、同時に家を大切に守っていきたい思いなど葛藤から始まります。

思わぬ形で京へ上れましたが、織田勢に睨まれ不自由な生活を余儀なくされます。畠山家の縁で、近衛前久を紹介してもらい彼の縁で、少しずつ有名になっていきます。一時、狩野派にも弟子入りできましたが、当主の狩野永徳とはウマが合いませんでした。

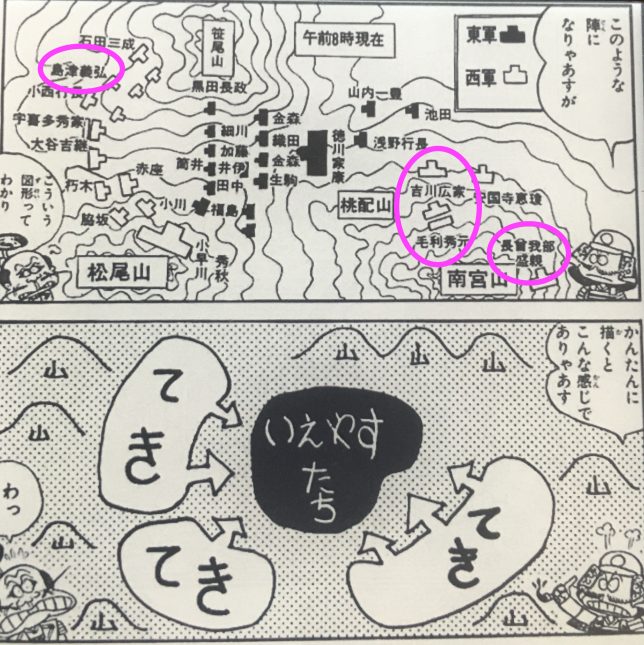

何とか自分の店を持ち、少しずつ売れていき、長谷川派を立ち上げました。その結果、狩野派とは、寺社・城の襖絵などでぶつかり、さらに対立を深めていきます。そこには単純に彼らの心情・プライドの対立だけではなく、裏では支援者たち(パトロン)の対立でもありました。

純粋に絵を描きたいだけでしたが、少しずつ「政治の波」と「実家の縁」に飲まれていきます。そこには、なんともやる瀬ない、悲しい現実も待っていました。

彼の絵は、彼自身の才能から発せられるものであり、まさに”天賦の才”と呼べるものでした。彼のその才は、息子には受け継がれず、息子は、努力次第で技量の獲得できる狩野派に惹かれました。そういったすれ違いも、悲しい結果を生む要因となりました。

彼の渾身の出来の絵は、全て自身の気持ち・思いが込めたものでした。どのように描いたのは本人にもわかっていない、まさに魂を混入した作品だったのです。常に「己の敵は己」であって、苦難の連続に立ち向かいながらも絵師として”業”に突き動かされ生き抜いた「孤高の天才」でした。

スポ根漫画を彷彿とさせる非常に熱い小説です。とても読みやすく、資料集やネットで彼の絵を見ながら読み進めて行くと非常に理解しやすいと思います。

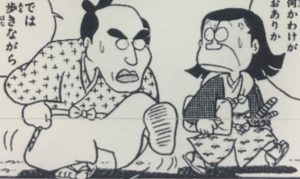

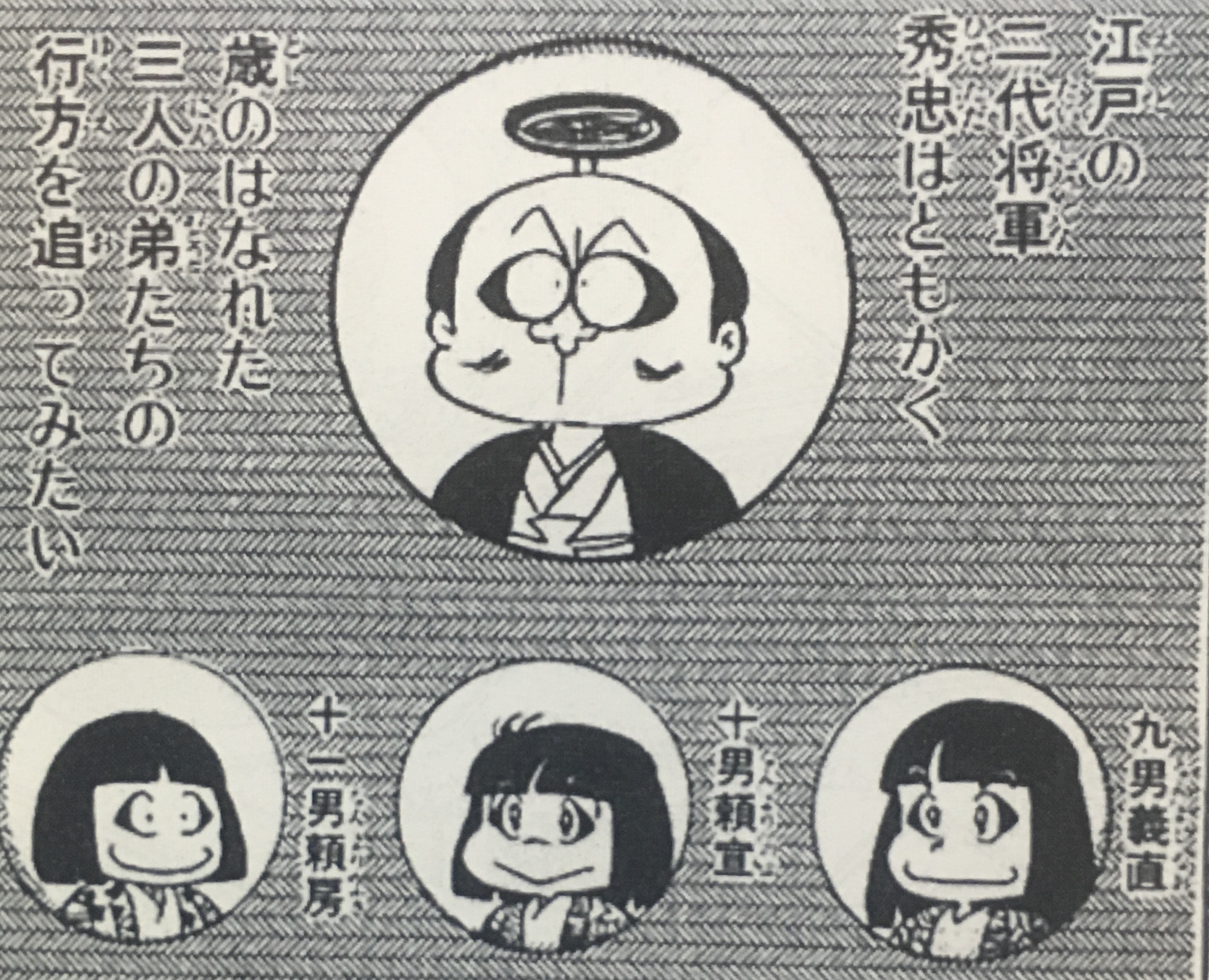

等伯は、漫画「へうげもの」にも登場しています

余談ですが、長谷川等伯は、「へうげもの」にも登場しています。エラの張った四角い顔で出てきます。当時の織部には、その感性が伝わらず殺されかけます。反面、千利休には認められ、それ以降は、織部とは関わらないようになりました。もっと登場して欲しかったですが、残念でした。

水玉模様の襖を書いて怒られています